di Gaetano Cellura Era nato a Pescara nel 1910 e arrivò a Roma che aveva dodici anni. Fatta la semplice somma, vi arriva – per motivi di studio, credo – nel 1922, l’anno dunque della Marcia, della presa del potere di Mussolini. Per Flaiano la vita è regolata dal caso – lo diceva spesso; e lo scrisse anche. Una fortuita coincidenza quel suo trasferimento nella Capitale mentre i busti del Duce fanno le prime apparizioni nelle vetrine dei negozi. Come uno sfortunato incredibile tragico caso è il delitto di cui si macchia il sottotenente del regio esercito protagonista di Tempo di uccidere, pubblicato nel 1947, suo unico e surreale romanzo.

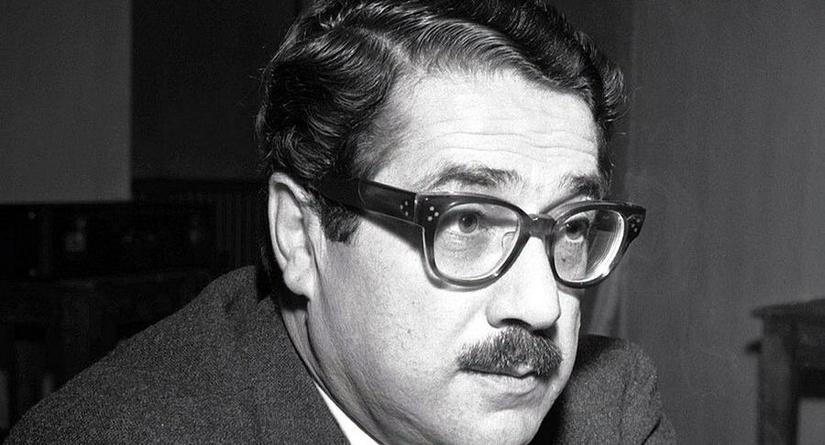

Scrittore versatile, sceneggiatore tra i più richiesti, autore teatrale, giornalista, Ennio Flaiano viene spesso ricordato, e ancora di più in questo cinquantenario della morte, per le sue battute (intelligenti e ironiche), i suoi aforismi. Fino ad attribuirgliene di non sue, di non suoi. Battute che facevano ridere tutti, tranne lui che non si divertiva affatto né voleva essere considerato divertente. Perché di tristezza, che sapeva ben nascondere, era pervasa la sua vita. La vita familiare innanzitutto: aveva una figlia malata di encefalite soggetta a continue crisi epilettiche.

Dicevamo del caso e di come per Flaiano la vita ne sia implacabilmente regolata. Lo scrittore partecipa alla guerra d’Etiopia e questo gli permette di conoscere quella parte d’Africa, “troppo triste”, che così ben descrive nel suo romanzo. “Se in una terra nasce la iena – ripeteva il protagonista di Tempo di uccidere – ci deve essere qualcosa di guasto. Sì, qualcosa di guasto”. E non vedeva l’ora di andarsene. Da tutto e tutti il sottotenente si sentiva in quella terra giudicato: dagli uomini “invecchiati nella loro sonnolenza” e persino dagli alberi. Della notte poi non riusciva a vincere l’orrore: un inferno gli urli delle fiere; e il mondo intero sembrava rotolarvi.

Nel romanzo dell’autore pescarese il caso, la fatalità che regola la vita, e vi influisce come in una partita a dadi, si fa altresì assurdo. Assurda la storia raccontata. Se il camion su cui il sottotenente viaggia non si fosse rovesciato e non l’avesse costretto a vagare a piedi (e a perdersi) in cerca di qualcuno o di qualcosa che desse conforto al suo terribile mal di denti, non avrebbe incontrato Miriam, tra gli arbusti. La incontra mentre la ragazza si lava, nuda, con un fazzoletto bianco in testa, come un turbante. E da quel momento la terra da cui voleva fuggire diventa per lui incantesimo e prigione. Fa l’amore con la ragazza, nota che la sua capanna è la migliore del villaggio. Poi ancora il caso entra in scena come demone della boscaglia. Il sottotenente vede un’ombra – d’uomo o di fiera – muovervisi. E spara.

Ma il proiettile, deviato da un sasso, colpisce Miriam, procurandole una ferita profonda. La situazione della ragazza si fa grave e così, un po’ per evitarle le sofferenze di una morte lenta, l’ufficiale italiano ne abbrevia la fine sparandole, questa volta volontariamente. Si porterà dietro per il resto della vita il rimorso dell’omicidio. Rimorso che si manifesta come una maledizione, la “vendetta” di Miriam, allorché, prima di abbandonare l’Africa, scopre che il turbante indica i malati di lebbra. E la ragazza uccisa lo portava. Di qui l’angoscia d’aver contratto la malattia che tormenterà il sottotenente del romanzo di Flaiano, ancora di più quando saprà che può manifestarsi anche a distanza di dieci anni dal suo contagio.

La storia, che pareva finita, per lui “cominciava appena”. E quanto al delitto, il prossimo era troppo occupato con i propri per accorgersi di quelli degli altri. Flaiano, per citare una sua massima, forse era lui stesso “un sognatore con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole”. Nei sogni aveva ritrovato la bellezza, ma sarebbe stato più prudente “lasciarla sul cuscino (o nelle boscaglie)”.